2020年1月22日、マーケティングに関する若手向け勉強会コミュニティ「connect.(コネクトドット)」が主催する「#令和のインスタマーケ」が開催されました。シークレットゲストとして参加してくださったFacebook Japan 執行役員中村さんと6人のインスタグラムマーケティングの最前線を走る専門家の方々が、それぞれ貴重なライトニングトークを披露してくださったので、今回はその内容についてレポートいたします。

ちなみに、こちらのメディアを運用している弊社代表の大槻も登壇いたしました!

インスタを運用する上で参考になるノウハウが凝縮されておりますので、ぜひインスタ運用の参考にしてください。

目次

Facebook Japan執行役員:中村淳一さん

まずは、シークレットゲストとして、Facebook Japan執行役員の中村淳一さんにご登壇いただき、Instagramのミッションに基づいたアルゴリズム理解や、ブランド構築のポイントについてお話いただきました。

Instagramのミッション:

インスタマーケティングを成功させるためには、インスタのアルゴリズムやミッションを理解し実践していくことが大切になるそうです。インスタグラムのミッションは「大好きな人や大切なこととあなたを近づける」。まずは、こちらのミッションを理解することから始めるとインスタ運用のヒントになるかもしれません。

また、インスタグラムを企業や商品のブランディング目的で使用する時の活用方法を教えていただきました。

大事なポイントは大きく2つとのことです。

・ブランドをつくる

・ファンとの距離を縮める

▼ ブランドをつくる

インスタグラム上でブランドをつくるために行うべきことは2つです。

1.ブランドのアイデンティティを定義する

あなたのブランドを人に例えると、どんな人?面白い人、真面目な人、それとも信頼できる秀才タイプ?これらの問いに答えた上で、ブランドアイデンティティに基づいた、統一感のあるアカウント運営を心がけていくことが大切とのことです。

2.ビジネスにおけるInstagramの役割を定義する

「あなたのブランドは、Instagramを通じてどんな人にどんな価値を提供し、何を成し遂げますか?」という問いに対してきちんと答えを用意し、意識しながらアカウント運営を行う必要があります。

これらの2つが反映された、いわばブランドの顔としての役割を果たすのがプロフィールであるため、プロフィール設計が重要とのことです。

▼ ファンとの距離を縮める

現在のインスタグラムはフィード、ストーリーズどちらもエンゲージメントが高いほど優先的に表示されるアルゴリズムとなっています。その上でエンゲージメントをどのように高めればいいのでしょうか。

1.投稿に統一感を持たせ、定期的に投稿することで安定してシグナルを貯める

ブランドアイデンティティに基づいた統一感のあるコンテンツを定期的にユーザーに届けましょう。

2.投稿インサイトでオーディエンスの反応を確認し、コンテンツの質を上げていく

ユーザーの反応に基づいてPDCAを回し、求められるコンテンツを出していく必要があります。

3.もらったコメントにはできる限り反応するなど、双方向のコミュニケーションを実施

Instagramのミッションを実現するためには、一方的な情報発信ではなく双方のコミュニケーションが大切とのことでした。そのため、コメント返信やUGCのリポスト、ストーリーズの質問スタンプなど、ユーザーに歩み寄る努力を行っていってほしいとお話いただきました。

ここからは、実際にインスタグラムマーケティングを実践されていらっしゃる方々のライトニングトークです。

全部スマホで済ませたい!運用者のリアルなアプリ活用術

The Breakthrough Company GO:宮本 安祐佳さん

Twitterはこちら

とっても忙しいインスタ運用者に向けて、コンテンツ作成の業務を効率化するためのおすすめアプリを紹介していただきました。

この4つのアプリがあれば、スマホだけで簡単にコンテンツが作れちゃうそうです。

スマホで撮影した画像をそのままアプリで簡単に加工・編集できます。

・改行くん

インスタは本体アプリの投稿画面ではキャプションの改行ができないのですが、このアプリを使えば改行ができるようになり、文が見やすくなります。

ハッシュタグのボリュームや検索数が見れます。

スマホからでもサクッと画像編集などが可能です。デザイン性の高いテンプレートも使用可能です。

今回はBeauty Plusとタグジェネの2つをピックアップしてご紹介してもらいました。

まずはBeauty Plus。

時間配分まちがえてちゃんとお伝えできず、すみません😭この動画のレタッチ作業は

★使っているアプリ

“BeautyPlus”https://t.co/iCDq7abkKe▼ケーキの気泡を消す

美顔補正タブの《ニキビ消し》

▼ケーキの形を整える

美顔補正タブの《顔体痩せ》という機能を使ってます!#コネクトドット https://t.co/H7rNCZfz0H pic.twitter.com/m3LSvAo2te

— みやもと あゆか (@ayuka_miyamoto) January 22, 2020

上記のツイート内にある動画にあるとおり、撮影したものの形を整えたり、色味調整を簡単にできます。このケーキの画像の修正にかかった時間はたった1分程度だそうです。デザイナーさんにレタッチを依頼する時間がない運用者さんにオススメとのことです。

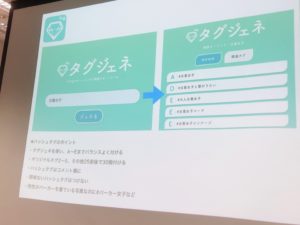

続いてタグジェネ。

宮本さんによると、ハッシュタグを設定するときのポイントとして、ブランド名や商品名だけでなく、一般的な単語や検索数の多い人気のタグを入れることが大切とのこと。タグジェネを使うと、入力したキーワードから派生したハッシュタグと、そのボリュームをチェックすることができます。

また、検索数が多いハッシュタグをつけていくことも重要ですが、検索数が多すぎると検索のトップに出続けることが難しいので、ほどよいボリュームのハッシュタグをバランスよく設定することが大切とのことでした。

運用前 or 伸び悩んでる人へ アカウントやコンテンツの設計・見直し方

株式会社ライスカレー製作所:川上慶士さん

Twitterはこちら

これからインスタ運用始める人や伸び悩んでいる人に向けて、どんなアカウントにしていくか、どんな投稿をしていけばいいのかという考え方をお話していただきました。

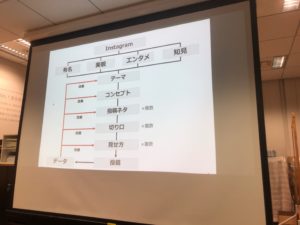

まずはじめに、川上さんが普段インスタ運用を考える上での全体像がこちら。

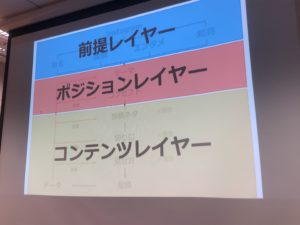

こちらを、それぞれ前提レイヤー、ポジションレイヤー、コンテンツレイヤーの3階層で説明していただきました。

まず前提として、インスタで伸びやすいアカウントは大まかに分けると有名・美貌・エンタメ・知見の4パターンに分類されるそうです。各パターンに関する説明は下記のとおりです。

・有名

芸能人やモデル、タレント、アスリートの方々のアカウント

・美貌

イケメンや美女の方々のアカウント

あくまでイメージではありますが、この2つのカテゴリーが全体のおよそ1%で、企業アカウント含め残りの大半はエンタメ・知見に集約されていきます。

次は各アカウントのポジション取りについてもご説明いただきました。

先ほどの前提を受けた上で、どのポジションを取るのか、どんなテーマを発信していくのか、というアカウントのコアを定めます。そして、そのコアをもとにどんなコンセプトで運用していくのかを策定していきます。

そして、具体的にコンテンツを作る上ではチューニングポイントを明確に理解し、段階ごとに刺さるコンテンツを探っていくことが重要になります。川上さんの場合は投稿ネタ → 切り口 → 見せ方 → 投稿という考え方をしているそうです。

例えば、旅行系メディアを運営しているとすると、投稿ネタは

・グルメ

・観光観光スポット

・ショッピング

などが候補になります。そこから例えば「グルメ」にフォーカスするとしたら、次は切り口として「ランチ」なのか「ディナー」なのか「スイーツ」なのか、そして見せ方としてランチの料理にフォーカスするのか、あるいはお店の内装やシェフのストーリーなのか、といった具合にどんどんと深掘りをして結果を分析していくとのことでした。

また、投稿を振り返る時は基本的に上述した階層を飛び越えずに下から順に検証していくことが大切だそうです。「料理」にフォーカスした投稿が伸びなかったとしても、いきなりグルメ領域がダメだと判断せずに、まずは見せ方を変えて内装やシェフにフォーカスしたらどうか、それでもダメなら次は切り口をランチからスイーツに変えてみたらどうか、という風に段階を意識した丁寧な仮説検証が大切になります。

失敗しないインスタ運用体制

株式会社FinT CEO:大槻 祐依

Twitterはこちら

弊社の大槻からは、インスタの運用体制についてお話しました。

まずはじめに、インスタアカウントは大きく分けるとメディア型とブランド型の2つに分類できます。それぞれ

メディア型(リポスト型)

・テーマを決め情報を発信する

・毎回異なりユーザーが飽きないコンテンツ

・ユーザー投稿を集めて投稿することが多い

・文字を書くコンテンツも増えている

ブランド型

・自社製品について発信する

・自社製品の特徴がわかるコンテンツ

・写真やイラストなどで伝えることが多い

というような特徴があります。当日はそれぞれのタイプごとに、運用体制と運用者の役割を説明していたしました。

▼ メディア型アカウントを運用する上での役割分担

役割はプロデューサーとディレクターがあります。

1人が全て兼任することも、デイレクターが複数人になることもあります。

<プロデューサーの役割>

・投稿内容の方針決め

・声掛け文章作成

・投稿確認

・数値管理

<ディレクターの役割>

・投稿内容の方針提案

・投稿写真選定

・キャプション作成

・投稿業務

▼ メディア型プロデューサーが意識すべきポイント

・投稿を設計し、きちんとディレクターに伝えること。

・数値をみて改善すること

▼ ブランド型アカウントを運用する上での役割分担

役割はプロデューサー・ディレクター・カメラマン/デザイナーがあります。

1人が全て兼任することも、ディレクターやカメラマン/デザイナーが複数人になることもあります。

<プロデューサーの役割>

・投稿内容の方針決め

・カメラマン/デザイナー決め

・投稿確認

・数値管理

<ディレクター>

・具体的なすべての投稿の構図決め

・カメラマン/デザイナー連絡

・投稿業務

<カメラマン/デザイナー>

・投稿コンテンツの作成

(外部にプロとしておまかせすることが多い)

▼ ブランド型プロデューサーが意識すべきポイント

・投稿を設計し、きちんとディレクターに伝えること。

・投稿の構図を細かくチェックすること。

・数値をみて改善すること

n対nのInstagramマーケ

株式会社ホットリンク:朝山 高至さん

Twitterはこちら

Instagramマーケティングは、1対nにとどまらず、n対nのコミュニケーションを生み出していくことが重要だそうです。1対nとは、企業が運営する公式アカウントから、そのフォロワーへ情報発信が行われている状態とのこと。

一方、n対nとは、世界中に存在する10億のアカウントを全てパーソナルなメディアと捉え、UGCにより一人ひとりが自社ブランドの情報の発信源になっている状態です。

UGCによる情報発信は他のメディアよりも信頼性が高く、態度変容が起きやすいです。また、複数の発信源から拡散していくため情報の伝播効率が良く、さらに企業の運用コストも低いのです。

そんな良いことだらけのUGCを増やしていくためのポイントについて、5つのステップでご説明していただきました。

1.魅力的なアカウントづくり

UGCを生み出す大前提は、シェアしたくなる魅力的なコンテンツであることです。ブランドの世界観を体現し、テーマ性とビジュアルに統一感のある投稿を最低15本はしておきます。ブランドハッシュタグや@付き投稿はリポスト紹介することをプロフィールや各投稿に明記しておくと、ユーザーのモチベーションに繋がります。

2.UGC初期発生の起点となる良質なフォロワーを獲得する

良質なフォロワーとは、積極的にUGC投稿してくれるフォロワー。つまり、競合や同業種、同カテゴリ商品の#付き投稿をしているようなユーザーです。彼らと積極的にコミュニケーションをとり、自社ブランドのファンになってもらいましょう。

3.UGCの見本となる投稿

UGCを生み出すフォロワーができたら、次は彼らの見本となる投稿をします。

その投稿をユーザーが真似していくことでUGCが生まれていきます。

4.UGCをリポスト

生まれたUGCを賞賛のコメント付きでリポストします。すると、他のユーザーが「こういう投稿をするとリポストしてもらえる」ということを学習し、より良質なUGCが生まれていきます。また、リポストをするということは、UGCを投稿してくれるユーザーを自分のフォロワーに紹介することであり、それをきっかけにフォロワー同士の繋がりが生まれます。

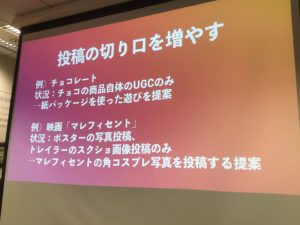

5.UGCの切り口を増やす

UGCが増えてきたら、次は商品そのもののUGCだけでなく、コミュニケーション文脈のUGC醸成を狙っていきます。

コミュニケーションや広告コンテンツをUGCの起点にすることで、UGCが出にくくなったコモディティ商品でもUGCを生み出していくことが可能になります。

ex.コカコーラ

データからみる最近のInstagram事情

テテマーチ株式会社:有賀 歩美さん

Twitterはこちら

テテマーチのInstagram分析ツールSINISのデータから分析した、2019年に伸びたアカウントの傾向とポイントをお話いただきました。

昨年Instagramに起きた変化といえば、夏頃から始まったいいね数非表示テスト。

これにより、どんな影響があったのでしょうか。

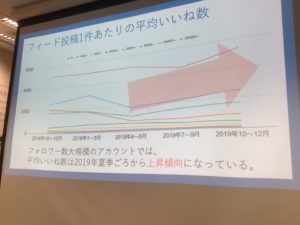

フィード投稿1件あたりの平均いいね数

・フォロワー数が小規模のアカウントでは、獲得いいね数が停滞・減少傾向

・逆に大規模アカウントでは夏季ごろから上昇傾向

とのことです。

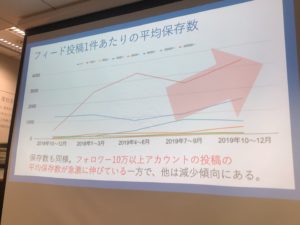

フィード投稿1件あたりの平均保存数

・いいね数と同様に、夏から大規模アカウントは保存数が大幅に伸びている一方、小規模アカウントは停滞・減少傾向

・境目は10万フォロワー

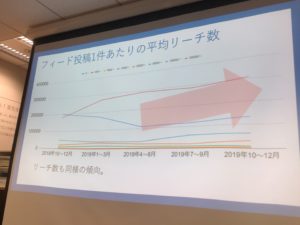

フィード投稿1件あたりの平均リーチ数

・リーチ数も同様に大規模アカウントが伸びている

全体的に、フォロワー数小規模アカウントの成長は停滞、フォロワー数大規模のアカウントのみが夏季頃から著しく成長する、という傾向がみられたそうです。

また、フォロワー数が多いアカウントを見てみると、保存されやすいコンテンツの発信注力していたケースが多いそうです。保存数を重視すべき理由としては、保存される投稿はユーザーがまた見返したい、参考にしたいと思ったコンテンツ。つまり、滞在時間を測る指標の一つが保存数ということですね。

保存されやすいコンテンツの例としては

・Howto系

ユーザーが内容理解のために読むため滞在時間が長くなる。

ex.家事や子育てのポイント・豆知識など

・いつか必要になる系

今すぐ必要になるわけではないが、あとで見たくなるコンテンツ。あとから何度も見返すことで滞在時間が長くなる。

ex.コーディネートの参考例など

・読み物系

小説やストーリー系など、見ていて楽しいエンターテイメント性のあるコンテンツ。

内容が気に入られれば保存されるし、投稿やアカウントへの滞在時間も伸びる。

保存数・滞在時間を伸ばす仕掛けをしているアカウントはフォロワー数やエンゲージメント率も大きく伸びている、という傾向がデータからみても強まっている2019年だったそうです。

〜ママインサイトとアルゴリズムを読む〜『ママリ』アカウント数値改善の道のり

コネヒト株式会社:榎本 美波さん

Twitterはこちら

このイベント唯一の事業会社からの登壇者でした。ママリとは、2,3分で返信が届く、熱量が高いママのQ&Aコミュニティアプリです。2018年に出産したママの3人に1人が利用しているそうです。

2016年にInstagramアカウントを開設し、#ママリ で投稿してくれた人の画像をピックアップして紹介するリポストメディアとして運用を開始。初期は「#ママリ」を広げるために赤ちゃんの静止画がメインだったそうです。しかし、インスタの機能追加やアルゴリズムの変化を考慮せずに静止画のみをポストし続けた結果、獲得フォロワー数が減少傾向に。

今回は、減少傾向に陥ってから数値改善のために取り組んできた施策と、グロースのポイントをお話していただきました。

・文字入れの検証

「臨月」「妊娠○ヶ月」など、ユーザーの興味を引く「状態」をクリエイティブに入れる。

・記事派生の内製クリエイティブ

アプリで配信している記事の数字を見て、伸びている記事をインスタ投稿に転用。保存数を伸ばすために有用性を意識。

・アプリの中で定常的に発信されている悩みをピックアップ

アプリ内での悩み相談からユーザーが悩んでいるテーマを調査し、母数が多いものをピックアップして投稿。

ex.旦那との家事分担など

・数値に現れない仮説を立てて検証し続ける

「妊婦あるある」「〜つの○○」など、投稿に表紙を追加。テーマや数を1枚目で明示し、読了率・滞在時間を上げることを意識。

アルゴリズムや求められているコンテンツを意識して施策に取り組んだ結果、数値が大幅に改善し、今では毎日誰かのストーリーで紹介されるアカウントになったそうです。

まとめ~グロースにおいて大事なこと~

・インスタ&その他のトレンドやアセットの数値からユーザーインサイトを読み、求められているコンテンツを出す

・画像やテーマの要素分解で成功に再現性を持たせる

・プラットフォームのアルゴリズムを追い続ける

まとめ

「インスタの運用体制」から「スマホ一台で作業を完了させるためには」など、実務に落とし込みやすい点まで登壇者の方々にお話いただきました。ぜひ各企業の運用方法を参考に、ビジネスにつながるアカウントを目指してみてはいかがでしょうか。

株式会社FinTでは、Instagramの運用戦略立案から、画像制作、投稿、プロモーションの実施、効果測定といった運用のトータルサポートをさせていただいております。Instagramに加え、TwitterやYoutubeなど各種SNS運用に関するご相談があれば、ご気軽にご連絡ください。

また、FinTの無料メールマガジンでは、貴社のビジネス推進にご活用いただけるSNSマーケティングやアカウント運用の知見やノウハウを提供しております。ご希望の方は下記よりご登録いただけます。