Instagramアカウントを開設し運用を開始しても、なかなかフォロワー数が増えない、フォロワー数が増えてもコメントやいいねが増えないといった悩みを抱えている運用担当者の方は多いのではないでしょうか。適切な原因や解決策を得るためにはInstagramアカウントの分析が必要不可欠となります。今回の記事ではInstagramの活用においてなぜ分析が必要なのか?どのように分析をしていくべきなのか?を解説していきます。

数値管理の重要性に気づいているけどどのように管理したらいいか分からないというお悩みをお持ちの方は、弊社でも使用している数値管理シートを使用すると数値管理が楽になり、ボトルネックを見つけやすくなります。

無料でダウンロードでき、そして即日でつかっていただけますので是非ご活用ください。

Instagram運用改善に役立つ数値管理シートをダウンロードする

目次

なぜ分析が必要なのか?

数値分析をすることで、KPIを達成するための要因の発見、改善につながります。Instagramを運用されている多くの企業様が、運用目的、KPIをお持ちだと思いますが、ただ運用しているだけではKPIを達成するために何をするべきか、何がボトルネックになっているかを発見することは難しいです。そこで、投稿から得られた数値を計測し分析することが大切です。

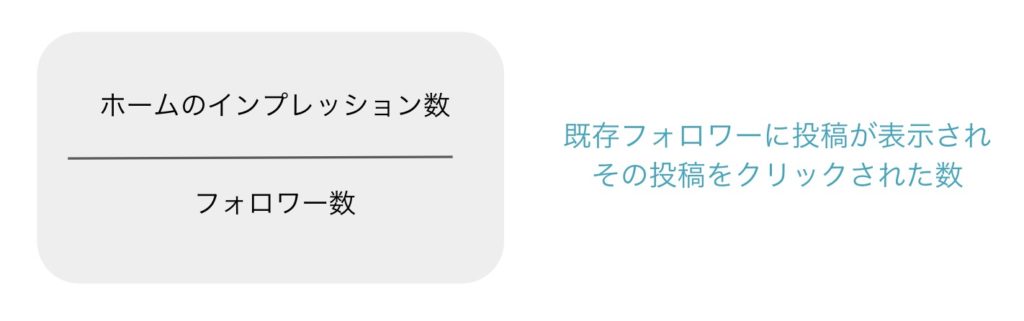

例えば、フォロワーのファン化率(ブランドへの愛着が強く、Instagram上で積極的にいいねなどで反応を示すユーザーの総称)を計測する場合を考えてみましょう。

ファン化率とは、ホーム(Instagram起動時の表示画面)のインプレション数をフォロワー数で割ることで求めることができます。この式になるのは、既存のフォロワーからその投稿への反応率がどの程度かを知ることができるためです。

例えば、弊社メディア「Sucle」の投稿を比較した時に、上記の投稿の方がファン化率により影響を与えている投稿と言えます。ですので、フォロワーのエンゲージメント率の低さなどに課題を感じている場合は、ファン化率が高い投稿を増やしていこうという方針が決まります。このように、Instagramで目的ごとに様々な指標を計測し分析することで、KPIを達成するための要因の発見し、定量的な戦略設計をすることができます。

分析する際に特に押さえておきたい数値

Instagramの運用を行う上で追うべき指標はたくさんありますが、今回は特に押さえておくべき指標を解説します。

リーチ(投稿を閲覧したユニークユーザー数)

各投稿の効果を評価するにあたりKPIとして設定すべき数値です。

また、各投稿へのリーチに至る経路(発見タブ経由・ハッシュタグ経由・プロフィール経由・その他)も把握しておくことが大切です。

保存(投稿が保存された数)

リーチ数との相関性が強い重要指標です。現在Instagramが情報収集プラットフォームとへと変化していることからも、その投稿がユーザーにとって有益かどうか判断できるため、重要な指標と言えます。

プロフィールへのアクセス(投稿からアカウントのプロフィールにアクセスされた数)

フォロワー数増加はもちろんですが、フォロー解除数との相関性もある指標のため注視する必要があります。

また、特定日のみフォロー解除が多い場合は当該日の投稿コンテンツに問題がある可能性が高く、慢性的にフォロー解除が増えている場合は投稿数過多やコンテンツのマンネリ化等が要因として考えられます。

発見率(非フォロワーのリーチ率)

フォロワー数増加を目指す場合、発見率は高いほど良いです。発見率はリーチ数が大きく伸びる、いわゆる”バズ投稿”において最も伸びる数値だからです。50%を安定して超えている状態が望ましいです。

Instagramにおいて、上記以外にも見るべき指標は多くあります。それぞれの見るべき指標のポイントがわからない方や、数値管理の重要性に気づいているけどどのように管理したらいいか分からないというお悩みをお持ちの方は、弊社でも使用している数値管理シートを使用すると数値管理が楽になり、ボトルネックを見つけやすくなります。

無料でダウンロードでき、そして即日でつかっていただけますので是非ご活用ください。

Instagram運用改善に役立つ数値管理シートをダウンロードする

数値の分析事例【フォロワー増加率が伸びない】

実際に数値を計測、分析することでどのような課題を発見することができるのか、そしてその課題をどのように解決していくのか、実際の弊社の分析事例を用いながらご紹介いたします。

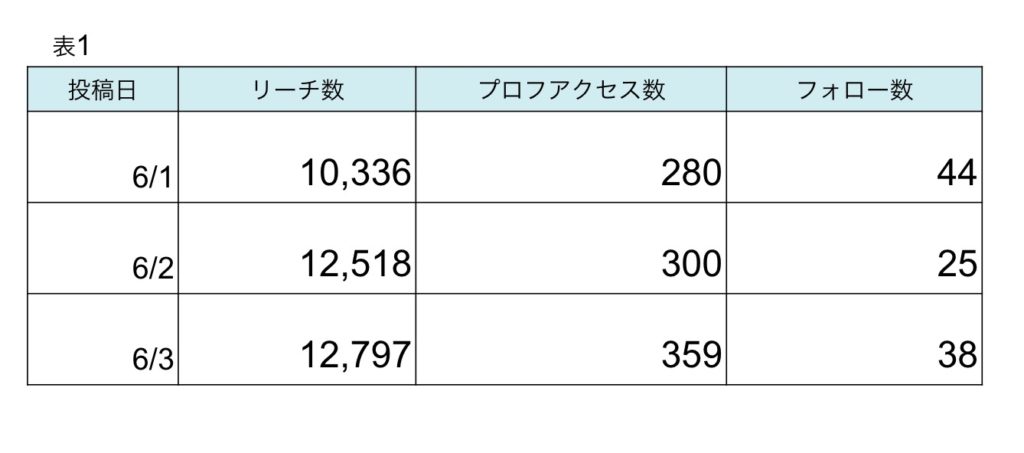

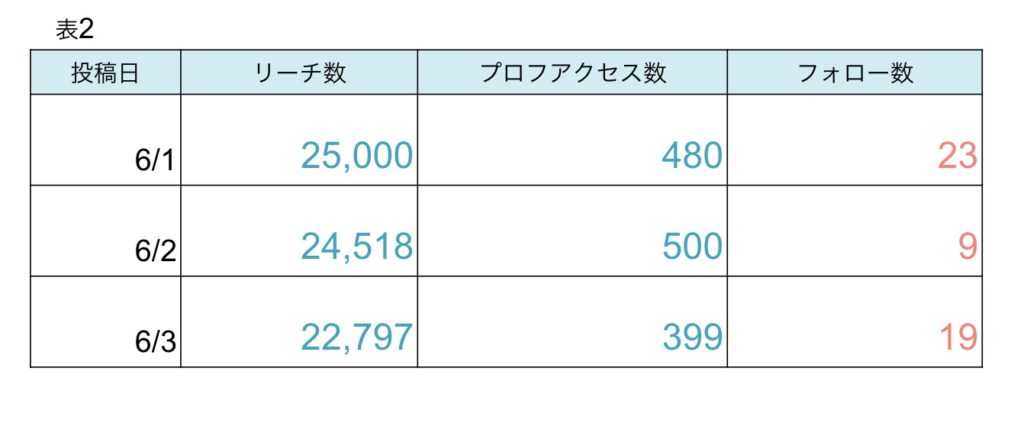

表1が前年度6月の数値で、表2が今年度6月の数値です。リーチ数やプロフィールアクセス数は前月比150%の成長をしているにもかかわらず、フォロワー増加率は前月比マイナスとなっています。投稿改善はできているはずなのに、なぜフォロワーが伸びないのでしょうか?

インサイトなどから得られる定量データやユーザーの声などの定性データを起点とし仮説を構築する。

新規フォロワー数は非フォロワーのプロフィールアクセス数 × フォロー率で求めることができます。リーチ数やプロフィールアクセス数が伸びていることから、非フォロワーのプロフィールアクセス数は順調に推移している可能性が高いです。ですので、フォロー率が課題である可能性が高いという仮説が考えられます。

その仮説に基づいて施策を立案する。

フォロー率に課題がある場合の原因は、

- 直近のプロフィールのトンマナ

- (プロフィール設計)

のどちらかにあることがほとんどです。ユーザー心理として、直近のフィード投稿を見て、自分にとって有益な情報を発信しているかを判断し、フォローするか否かを決定しています。そのため、トンマナやプロフィールをしっかりと設計することは非常に大切です。ここでは仮に、直近の投稿のトンマナに統一感がなく、ユーザーにとって有益な印象を与えられていないためフォロー率が低迷していると考え、投稿の内容を改善することにしました。

ここで注意していただきたいのが、フォロー率を改善するためにやみくもに打ち手を実行すべきではないということです。施策を実行する際には、追うKPIは1つにしましょう。

追うKPIをひとつにし、一度の検証をシンプルにすることには、

- 検証サイクルを短くする

- 不確実性を高め過ぎない

- 現状や目標を可視化する

といった意味があります。もし、他にもKPIを置きたい場合は、気にかけて見ておく程度に留めておきましょう。

施策の結果を確認する

実際にフォロー率が低迷していた時(画像左)は、全体のトンマナに統一感がなく、文字入れの方法なども定まっていなかったためフォロー率が約1%でした。そこから、フォロワーの属性を考慮した、アカウントの世界観に沿った投稿で統一することでフォロー率が約3%まで上昇しました。施策を行ったあとは振り返りを行い、次の仮説を立てる作業や、施策立案に生かしましょう。目安としては週に一度、少なくとも月に一度は振り返りをしましょう。

このように、インサイト数値などを活用し、アカウント運用の課題になっている部分を発見し、PDCAのサイクルを回すことがInstagram運用を成功させる最大の秘訣であると考えています。

まとめ

自社の投稿をより多くの人に届け、フォロワーを増やすためには、インサイトを理解して運用のPDCAをきちんと回していくことが大切です。どのようなコンテンツがターゲットに喜ばれるのか、最も効果の得られやすい投稿タイミングはいつで、投稿頻度はどの程度なのか。得られたデータをフル活用して、今後の戦略に役立てましょう。

(文・編集 伊東 daisuke.i@sucle.jp)